Die Philosophischen Prinzipien des Sports: Eine Grundlegende Erkundung

Entdecken Sie die philosophischen Prinzipien des Sports: Von Fair Play über Disziplin bis hin zu Gemeinschaft. Eine tiefgehende Analyse für Sportfans und Denker.

Der Sport ist mehr als nur eine körperliche Aktivität oder ein Wettkampf um Siege. Er ist ein Spiegel unserer menschlichen Existenz, ein Feld, auf dem philosophische Fragen nach Ethik, Identität und Gemeinschaft lebendig werden. In diesem Artikel tauchen wir tief in die philosophischen Prinzipien des Sports ein, die seit Jahrhunderten Denker faszinieren und die Grundlage für eine ethische Auseinandersetzung mit Bewegung und Leistung bilden. Wir werden erkunden, wie diese Prinzipien nicht nur Athleten leiten, sondern auch unser Verständnis von Fairness, Disziplin und dem Sinn des Lebens bereichern.

Die Historischen Wurzeln der Sportphilosophie

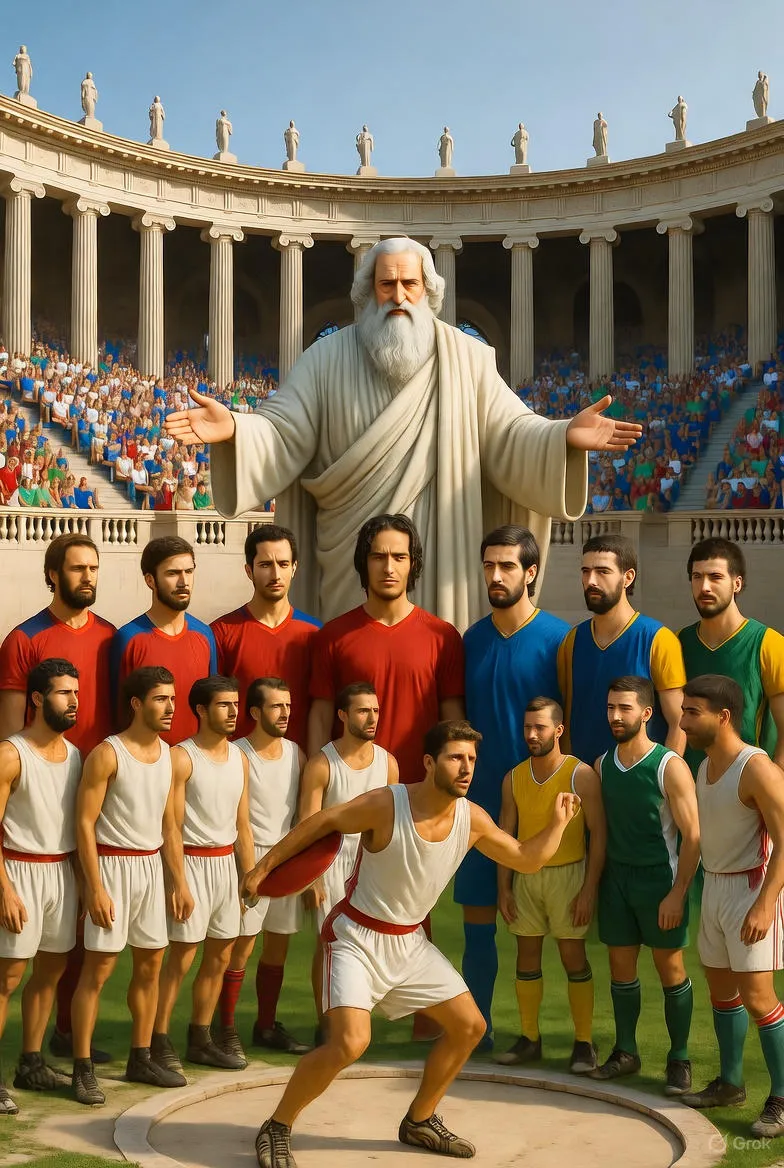

Die Philosophie des Sports reicht weit zurück in die Antike. Bereits bei den alten Griechen war der Sport eng mit philosophischen Idealen verknüpft. Die Olympischen Spiele in Olympia waren nicht nur ein Fest der körperlichen Stärke, sondern ein Ausdruck der harmonischen Vereinigung von Körper und Geist, wie sie Platon in seinem Werk Der Staat beschreibt. Platon sah im Sport eine Metapher für die Ausbildung der Seele: Die Disziplin des Trainings lehrt den Athleten, Leidenschaften zu zügeln und Tugenden zu kultivieren.

Aristoteles erweiterte diese Idee in seiner Nikomachischen Ethik. Für ihn war der Sport ein Weg zur Eudaimonia, dem glücklichen Leben durch Tugendhaftigkeit. Der Athlet, der sich in Maßen übt, verkörpert die goldene Mitte zwischen Übermaß und Mangel. Diese antiken Wurzeln prägen bis heute unsere Sicht auf den Sport als Bildungsinstrument. Im Mittelalter und der Renaissance wurde der Sportphilosophie eine spirituelle Dimension hinzugefügt, etwa durch Thomas von Aquin, der den Körper als Tempel Gottes betrachtete und sportliche Askese mit christlicher Buße verglich.

Im 19. Jahrhundert erlebte die Sportphilosophie eine Renaissance durch Denker wie Friedrich Nietzsche. In Also sprach Zarathustra feiert er den Sport als Ausdruck des Übermenschen – eine Affirmation des Lebens durch Überwindung der eigenen Grenzen. Nietzsche kritisierte jedoch auch die Kommerzialisierung des Sports, die den ursprünglichen Geist der Selbstüberwindung untergräbt. Diese historischen Perspektiven zeigen, dass Sportphilosophie keine abstrakte Theorie ist, sondern ein lebendiges Konstrukt, das sich mit der Zeit wandelt.

Kernprinzipien der Sportphilosophie

Die philosophischen Prinzipien des Sports lassen sich in mehrere zentrale Säulen unterteilen, die jeweils ethische, ontologische und epistemologische Dimensionen berühren. Lassen Sie uns diese Prinzipien Schritt für Schritt beleuchten.

Das Prinzip der Fairness und Gerechtigkeit

Fair Play ist das Herzstück jeder sportlichen Aktivität. Philosophisch gesehen wurzelt es in Kants kategorischem Imperativ: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Im Sport bedeutet das, Regeln nicht nur zu befolgen, sondern sie als Ausdruck universeller Gerechtigkeit zu internalisieren. Doping-Skandale, wie sie in den letzten Jahrzehnten die Schlagzeilen beherrschten, illustrieren die Konsequenzen, wenn dieses Prinzip verletzt wird. Es zerstört nicht nur den Wettkampf, sondern auch das Vertrauen in die Gemeinschaft.

John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Fairness bietet hier einen modernen Rahmen. Rawls' Schleier des Nichtwissens fordert uns auf, Regeln so zu gestalten, als wüssten wir nicht, welche Position wir im Spiel einnehmen würden. Dies fördert Inklusion und Gleichheit, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Fähigkeiten. In der Praxis sehen wir das in Initiativen wie paralympischen Spielen, die behinderte Athleten nicht als Sonderfall, sondern als vollwertige Teilnehmer integrieren.

Das Prinzip der Disziplin und Selbstbeherrschung

Disziplin ist der Motor des sportlichen Erfolgs, doch philosophisch geht es tiefer: Sie ist eine Form der Selbstsorge, wie sie Michel Foucault in seinen Vorlesungen zur Hermeneutik des Subjekts beschreibt. Der Athlet formt sich durch asketische Praktiken zu einem Subjekt der Freiheit. Jede Trainingseinheit ist eine Meditation über Grenzen, eine Übung in Stoizismus, wie Epiktet es lehrte: Konzentriere dich auf das, was in deiner Macht steht – deinen Einsatz –, und akzeptiere das Ergebnis.

Dieses Prinzip hat weitreichende Implikationen jenseits des Feldes. In einer Welt voller Ablenkungen lehrt der Sport Resilienz und Ausdauer. Denken Sie an Marathonläufer, die stundenlang gegen innere Dämonen ankämpfen. Es ist eine Praxis der Askese, die nicht auf Verzicht abzielt, sondern auf Meisterschaft über das Selbst.

- Tägliche Routine: Disziplin beginnt mit kleinen Schritten, wie regelmäßigen Morgenläufen, die den Willen stärken.

- Mentale Stärke: Techniken wie Visualisierung, inspiriert von stoischen Übungen, helfen, Rückschläge als Lernchancen zu sehen.

- Körper-Geist-Harmonie: Yoga und Kampfsportarten verkörpern dies, indem sie physische Herausforderungen mit innerer Ruhe verbinden.

Das Prinzip der Gemeinschaft und Solidarität

Sport ist nie rein individuell; er schafft Gemeinschaften. Aristoteles' Konzept der Philia – freundschaftlicher Liebe – findet hier seine Entsprechung. Team-Sportarten wie Fußball oder Basketball demonstrieren, wie individuelle Talente durch Kooperation zu etwas Größerem werden. Hannah Arendt würde dies als Handeln beschreiben: Der Sportplatz ist ein Raum des Politischen, wo Menschen durch gemeinsames Streben nach Exzellenz ihre Menschlichkeit entfalten.

In Zeiten globaler Krisen, wie der COVID-19-Pandemie, zeigte der Sport seine solidarische Kraft. Virtuelle Rennen und Online-Turniere hielten die Gemeinschaft am Laufen, erinnerten uns an Martin Bubers Ich-Du-Beziehung: Im Du des Mitspielers erkennen wir uns selbst. Dieses Prinzip mahnt uns, Sport nicht als Ego-Trip zu sehen, sondern als Brücke zu anderen.

Das Prinzip der Authentizität und Selbstverwirklichung

Existentialisten wie Jean-Paul Sartre betonen die Freiheit des Individuums, sich durch Handeln zu definieren. Im Sport wird dies konkret: Jeder Wurf, jeder Sprint ist eine Wahl, die unser Sein formt. Authentizität bedeutet, nicht für Ruhm oder Geld zu konkurrieren, sondern für die reine Freude am Tun – das Spiel im Sinne von Johan Huizingas Homo Ludens. Huizinga argumentiert, dass Kultur aus spielerischen Elementen entsteht, und Sport ist die reinste Form davon.

Dieses Prinzip kritisiert die Kommerzialisierung des Sports. Wenn Milliardenverträge und Sponsoren die Bühne dominieren, verliert der Athlet seine Authentizität. Stattdessen sollte Sport ein Raum der Selbsttranszendenz sein, wo wir über das Alltägliche hinauswachsen.

Moderne Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

In der Gegenwart stellen Technologie und Globalisierung die traditionellen Prinzipien auf die Probe. E-Sports und KI-gestützte Trainingsmethoden werfen Fragen auf: Kann ein virtueller Wettkampf die gleiche philosophische Tiefe haben wie ein physischer? Jürgen Habermas' Diskurstheorie könnte hier helfen, indem sie Regeln für faire Debatten in hybriden Sportformen vorschlägt.

Auch Geschlechtergerechtigkeit und Diversität sind zentrale Themen. Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht inspiriert feministische Ansätze im Sport, die patriarchale Strukturen dekonstruieren. Die Zukunft des Sports liegt in einer inklusiven Philosophie, die alle Stimmen integriert.

Um diese Prinzipien lebendig zu halten, empfehlen Philosophen wie Bernard Suits in The Grasshopper: Games, Life and Utopia , den Sport als utopischen Raum zu sehen – einen Ort, an dem wir uns von Zwängen befreien und das Wesen des Spielens ergründen.

Schlussfolgerung: Sport als Philosophisches Labor

Die philosophischen Prinzipien des Sports sind keine starren Dogmen, sondern dynamische Leitfäden, die uns helfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Sie erinnern uns daran, dass Sieg nicht das Ende, sondern der Prozess der Wert. Ob als Zuschauer oder Teilnehmer: Lassen Sie den Sport Ihr philosophisches Labor sein, in dem Sie Fairness üben, Disziplin kultivieren und Gemeinschaft feiern. In einer fragmentierten Welt bietet der Sport eine universelle Sprache der Menschlichkeit – eine Einladung, tiefer zu atmen, schneller zu laufen und weiser zu werden.

Dieser Artikel hat die Essenz der Sportphilosophie beleuchtet, doch die Erkundung ist endlos. Nehmen Sie diese Prinzipien mit auf Ihr nächstes Training und spüren Sie, wie sie Ihr Leben bereichern.